1.光学系の焦点距離

焦点距離は光学系の非常に重要な指標です。焦点距離の概念については、私たちは多かれ少なかれ理解しているので、ここで確認します。

光学系の焦点距離は、平行光が入射した際の光学系の光学中心からビームの焦点までの距離として定義され、光学系における光の集光または発散の尺度となります。この概念を説明するために、次の図を使用します。

上図では、左端から入射した平行光線が光学系を通過した後、像焦点 F' に収束し、収束光線の逆延長線が入射平行光線の対応する延長線と点で交差し、この点を通り光軸に垂直な面を後方主平面と呼びます。後方主平面が光軸と点 P2 で交差する点を主点 (または光学中心点) と呼びます。主点と像焦点間の距離、つまり通常は焦点距離と呼ばれ、正式名称は像の有効焦点距離です。

図からわかるように、光学系の最終面から像の焦点F'までの距離は、後焦点距離(BFL)と呼ばれます。同様に、平行光線が右側から入射する場合は、実効焦点距離と前焦点距離(FFL)という概念もあります。

2. 焦点距離のテスト方法

実際には、光学系の焦点距離を試験する方法は数多く存在します。異なる原理に基づき、焦点距離試験法は3つのカテゴリーに分けられます。第1カテゴリーは像面の位置に基づき、第2カテゴリーは倍率と焦点距離の関係に基づき、第3カテゴリーは収束光線の波面曲率に基づき焦点距離を取得します。

このセクションでは、光学系の焦点距離をテストするために一般的に使用される方法を紹介します。

2.1Cオリメータ法

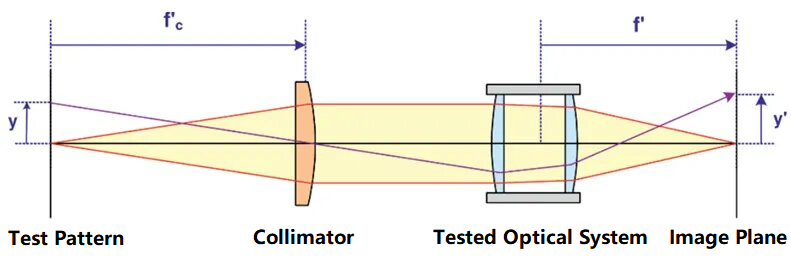

コリメータを使用して光学系の焦点距離をテストする原理は、次の図に示されています。

図では、テストパターンはコリメータの焦点に配置されています。テストパターンの高さyと焦点距離fは、cコリメータのy'は既知です。コリメータから出射された平行ビームが被試験光学系によって集束され、像面に結像した後、像面上のテストパターンの高さy'に基づいて光学系の焦点距離を計算できます。被試験光学系の焦点距離は、以下の式で計算できます。

2.2 ガウス分布M方法

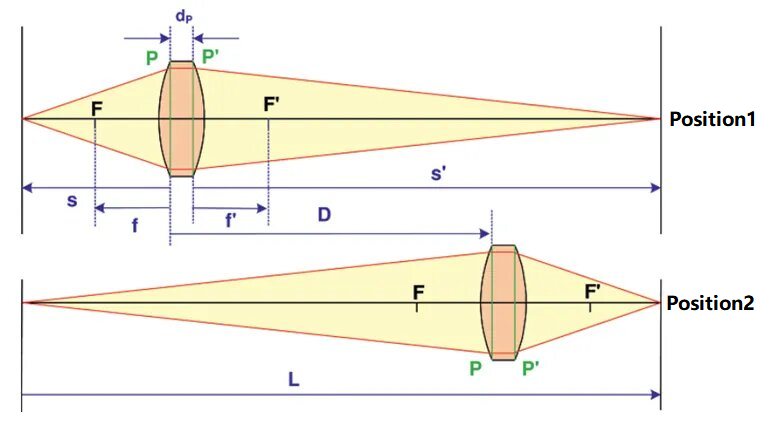

光学系の焦点距離をテストするためのガウス法の概略図を以下に示します。

図では、試験対象の光学系の前面主面と背面主面はそれぞれPとP'で表され、2つの主面間の距離はdである。Pこの方法では、dの値はPは既知とみなされるか、その値が小さく無視できる。物体と受光スクリーンを左右の端に配置し、それらの間の距離をLとして記録する。ここで、Lは試験対象システムの焦点距離の4倍以上である必要がある。試験対象システムは、それぞれ位置1と位置2と呼ばれる2つの位置に配置できる。左側の物体は受光スクリーン上に明瞭に映る。これら2つの位置間の距離(Dと表記)を測定できる。共役関係によれば、以下の式が得られる。

これらの 2 つの位置では、物体距離はそれぞれ s1 と s2 として記録され、s2 - s1 = D となります。式を導出することで、光学系の焦点距離は以下のように求められます。

2.3Lエンソメーター

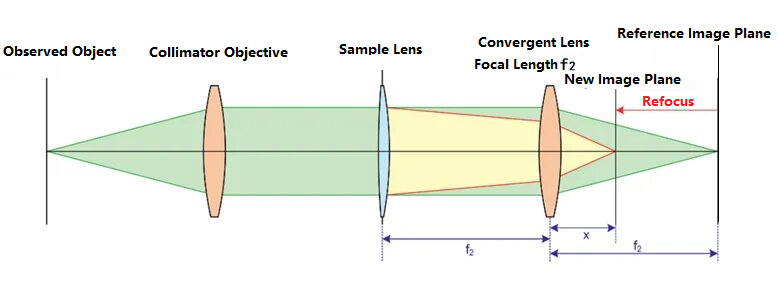

レンズメーターは、長焦点距離の光学系の試験に非常に適しています。概略図は以下の通りです。

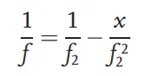

まず、被試験レンズは光路上に配置されていない。左側の観測対象はコリメートレンズを通過して平行光となる。この平行光は焦点距離fの集光レンズによって収束される。2基準像面に鮮明な像を形成する。光路を校正した後、被試験レンズを光路に配置し、被試験レンズと集光レンズ間の距離をfとする。2その結果、被検レンズの作用により光線は再焦点を結ばれ、像面の位置が変化します。その結果、図中の新しい像面の位置に鮮明な像が形成されます。新しい像面と収束レンズとの距離はxで表されます。この物体と像の関係に基づき、被検レンズの焦点距離は以下のように推定できます。

実際には、レンズメーターは眼鏡レンズのトップ焦点測定に広く使用されており、操作が簡単で精度が信頼できるという利点があります。

2.4 アッベR屈折計

アッベ屈折計は、光学系の焦点距離を試験するもう一つの方法です。その概略図は以下の通りです。

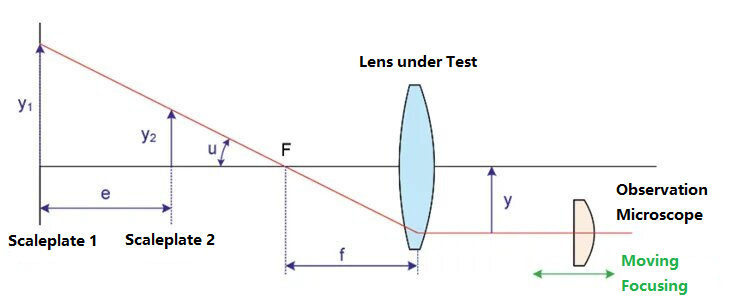

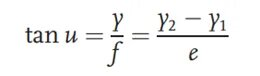

被検レンズの物体面側に、高さの異なる2つの定規(スケールプレート1とスケールプレート2)を配置します。対応するスケールプレートの高さはy1とy2です。2つのスケールプレート間の距離はe、定規の上端と光軸の間の角度はuです。スケールプレートは、焦点距離fの被検レンズによって結像されます。像面端に顕微鏡を設置します。顕微鏡の位置を移動することで、2つのスケールプレートの上端の像を見つけます。このとき、顕微鏡と光軸の間の距離をyとします。物体と像の関係から、焦点距離は次のように求められます。

2.5 モアレ偏向測定方法

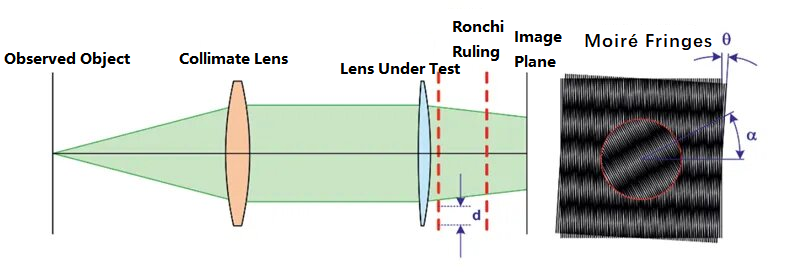

モアレ偏向測定法では、平行光線に2組のロンキー格子を用います。ロンキー格子は、ガラス基板上に堆積された金属クロム膜の格子状のパターンで、光学システムの性能試験に広く用いられます。この方法では、2組の格子によって形成されるモアレ縞の変化を利用して、光学システムの焦点距離を測定します。原理の模式図は以下の通りです。

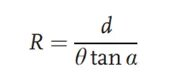

上図では、観測対象物はコリメータを通過した後、平行光となります。光路上では、被検レンズを先に挿入することなく、平行光は変位角θ、格子間隔dの2つの格子を通過し、像面にモアレ縞を形成します。次に、被検レンズを光路に配置します。元の平行光はレンズによって屈折し、一定の焦点距離を形成します。光線の曲率半径は次の式で求められます。

通常、試験対象レンズは最初の格子に非常に近い位置に配置されます。そのため、上記の式におけるR値はレンズの焦点距離に対応します。この方法の利点は、正焦点距離および負焦点距離の光学系の焦点距離を試験できることです。

2.6 光学FイベルAオートコリメーションM方法

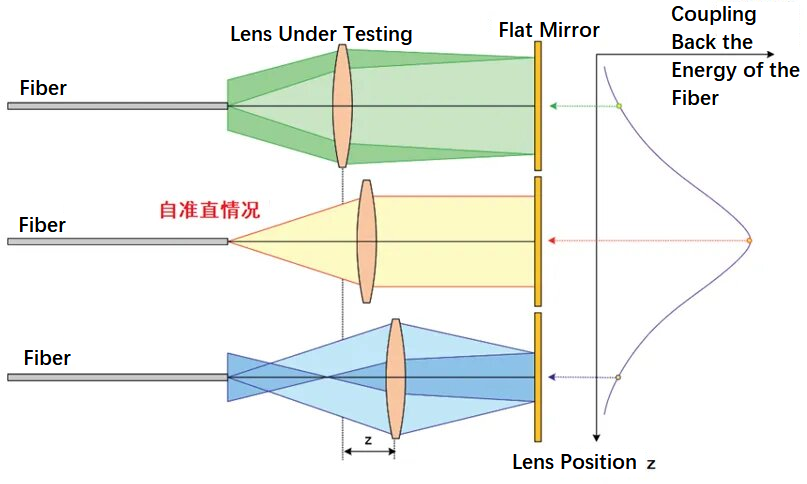

光ファイバオートコリメーション法を用いてレンズの焦点距離を試験する原理は、以下の図に示されています。光ファイバーを用いて発散ビームを放射し、試験対象のレンズを通過して平面鏡に照射します。図中の3つの光路は、それぞれ焦点内、焦点内、焦点外の光ファイバの状態を表しています。試験対象レンズの位置を前後に動かすことで、焦点における光ファイバーヘッドの位置を見つけることができます。このとき、ビームは自己コリメートされており、平面鏡で反射した後、ほとんどのエネルギーは光ファイバーヘッドの位置に戻ります。この方法は原理がシンプルで、実装も容易です。

3.結論

焦点距離は光学系の重要なパラメータです。この記事では、光学系の焦点距離の概念とその試験方法について詳しく説明します。模式図と組み合わせて、像側焦点距離、物体側焦点距離、前後焦点距離の概念を含む焦点距離の定義を説明します。実際には、光学系の焦点距離を試験する方法は数多くあります。この記事では、コリメータ法、ガウス法、焦点距離測定法、アッベ焦点距離測定法、モアレ偏向法、光ファイバオートコリメーション法の試験原理を紹介します。この記事を読むことで、光学系の焦点距離パラメータについての理解が深まると思います。

投稿日時: 2024年8月9日